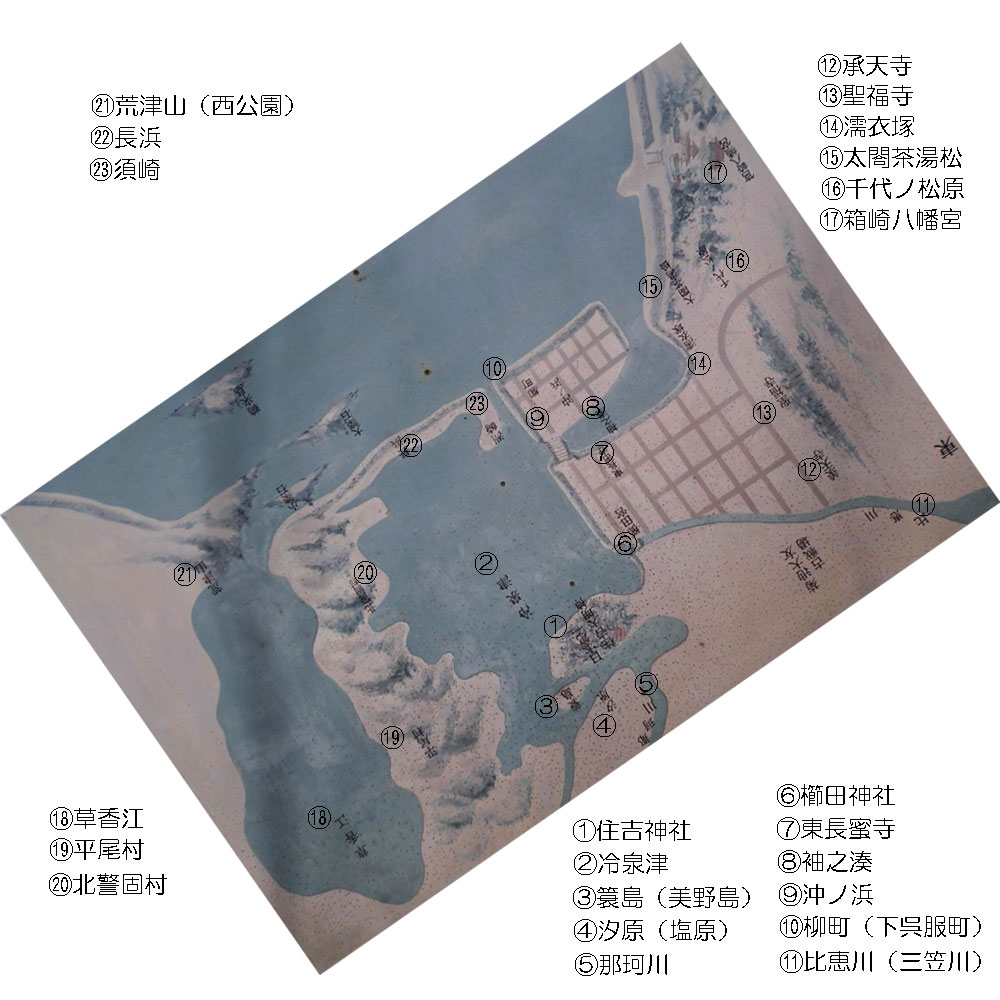

博多古図とGMAP比較(鎌倉時代)

住吉神社には『博多古図』という鎌倉時代の博多周辺の地図が絵馬として所蔵されています。

この古図とグーグルマップを並べてみました。興味がある方は見比べてみてください。

住吉神社の『博多古図』の案内板にあるように、天神、中洲は海の中だったようです。また現在の御笠川(古図の比恵川)は博多湾に直接流れ出ていますが、当時は櫛田神社の南側あたりで冷泉津に流れ出ていたようです。貝原益軒も『筑前国続風土記』袖湊の項で「比恵川はむかしは住吉と博多の間を流れて、瓦町の西の辺にて那珂川に入りぬ。博多の東北には昔は川なくて・・・」と書いています。益軒が「むかし」ということなので鎌倉時代から室町時代にかけて小舟の往来を容易にするため袖之湊と御笠川を直接接続する大規模な河川工事が行われたのかもしれません。

また袖之湊にある柳町を下呉服町としましたが、『博多古図』から現在の対馬小路から神屋町、古門戸町あたりまでの一帯のこととも考えられます。

・古図は鎌倉時代のものとされていますが、「太閤茶湯松」の記述があることから、地名は江戸時代に付記されたものだと思われます。

・東長寺は古図によると現在の店屋町あたりにあったと思われます。戦国時代に戦禍に遭い、江戸時代初期に現在の位置に再興されたようです。

・貝原益軒の言葉にある「瓦町」はキャナルシティの北側にあった町のようです。