時は江戸時代中期の1784年、志賀島の田地で側溝の整備をしていた地元農民によって金印が発見されます。金印は儒学者・亀井南冥(かめいなんめい)に鑑定依頼されますが、南冥は中国南北朝・宋の時代に書かれた「後漢書」に記される「建武中元二年(西暦57年)、倭の奴国、貢を奉じて朝賀す。使人は自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜るに印綬を以ってす。」という文章に注目し、この金印は後漢の光武帝が奴国王に贈った印綬に違いないと鑑定します。

この西暦57年の出来事は卑弥呼の時代より約180年ほど前の事で、国外の書物に残る福岡の歴史で一番古い出来事になります。

その後、金印には贋作論が出され議論が繰り返されますが、1931年には重要文化財に、1954年には国宝に指定されています。

| B.C.100年前後 | 前漢七第皇帝の武帝(劉徹)より滇王に金印「滇王之印(てんおうのいん)」が送られたと推測される。 |

| 57年 | 後漢初代皇帝の光武帝(劉秀)より奴国王に金印が送られる。(後漢書の記述) |

| 58年 | 光武帝の第九子・劉荊が廣陵王に封じられた際に金印「廣陵王璽(こうりょうおうじ)」を受領する。 |

| 239年 | 卑弥呼が魏に使者を遣わし「親魏倭王」の金印を受ける。(三国志の記述) |

| 200年代後半頃 | 晋の陳寿(ちんじゅ)によって「三国志」が書かれる。「三国志・倭人の条(魏志倭人伝)」には「漢の時に朝見する者あり」と記載される。 |

| 400年代前半頃 | 南北朝時代の南朝・宋の范曄(はんよう)によって「後漢書」が書かれる。 |

| 1300年代中頃 | 中国・元の時代末に書かれた宋史に倭国について「自後漢始朝貢(後漢に始めて朝貢してから)・・・」と記載される。 |

| 1403年 | 中国・明の時代に永楽帝より足利義満に金印(「日本国王」印?)が贈られる。 |

| 1784年 | 2月初旬 修猷館、甘棠館が開校。2月23日 志賀島の田地で金印が発見され、亀井南冥により「後漢書」に載る金印と鑑定される。 |

| 1790年 | 寛政異学の禁。 |

| 1792年 | 亀井南冥、甘棠館・館長の座を追われる。 |

| 1801年 | 亀井南冥の息・昭陽が私塾(亀井塾)を開く。 |

| 1814年 | 亀井南冥、自宅火災で死去。 |

| 1931年 | 重要文化財に指定。 |

| 1954年 | 国宝に指定。 |

| 1956年 | 中国雲南省の墳墓で蛇鈕・「滇王之印(てんおうのいん)」が発見される。この印の鈕(取っ手)は「漢委奴国王印」と同じ蛇鈕。 |

| 1978年 | 福岡市に寄贈される。 |

| 1981年 | 江蘇省より「廣陵王璽(こうりょうおうじ)」が発見される。この印は「漢委奴国王印」の製作工法と多数の類似点が指摘される。 |

■関連記事

秦の始皇帝が中国を統一したのが紀元前221年で、その「秦」は二代目で倒れ、項羽と覇を争った劉邦が「漢(前漢)」を興します。 漢は200年ほど続きますが、臣下の王莽が一時、政権を簒奪し国名を「新」とします。しかし「新」は人々の支持を得られず倒壊し、劉邦の子孫、劉秀がこの混乱を収め「 [...]

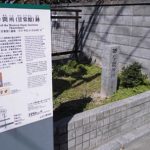

福岡の志賀島は神奈川の江ノ島と同じ「陸繋島(りくけいとう)-砂州で本土とつながる島-」で夏になると大勢の海水浴客で賑わいます。 1784年、金印はこの島の南端、叶の崎で小作人の秀治と喜平によって田んぼの中から発見されます。金印は甘棠館(かんとうかん、福岡藩藩校)の館長、亀井南冥 [...]

-なぬ~金印には贋物説があった?- 江戸時代に志賀島から発見された「漢委奴国王」印には、意外にも当時より贋物説があったという事です。1700年を経て無傷で発見された奇跡に、疑問の声を上げる人々があっても仕方のない事なのかもしれません。 当時、福岡藩では「修猷(しゅうゆう)館」 [...]

-金印の取っ手は蛇ではなかった- 金印「漢委奴国王」の鈕(ちゅう・印のつまみの部分)は駱駝(らくだ)を蛇に改造したものではないかという説があるようです。言われてみれば蛇というよりは駱駝に近い様な気がしないでもありません。 中国の各王朝は、地方を治める王族や臣下、豪族部族に印綬 [...]

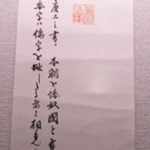

-委字は倭字を略したる者と相見えん!?- 「委字は倭字を略したる者と相見えん」これは亀井南冥の金印鑑定書に書かれる言葉になります。『「漢委奴国王」印の「委」という文字は「倭」の人偏を略したものと思われる』といった意味になります。 金印の事が記載される後漢書には「建武中元二年倭 [...]

-「倭」は「委」から生まれた新漢字?- 金印「漢委奴国王」の読み方は「漢の倭の奴の国王」という読み方が通説となっているようで、高校の授業でもそう教えられた記憶があります。また福岡市博物館のサイトにも「王朝名(漢)の次に民族名(倭)、そして部族名(奴)がくるので、漢ノ委ノ奴ノ国王 [...]

-もう一つの金印が発見されれば!!- 西暦238年、魏の曹叡(曹操の孫)は朝貢した倭王の卑弥呼に対し「親魏倭王」の称号を与え金印を授けます。中国の史書では倭国が受けた金印はこの「親魏倭王」印と後漢の時代に送られた「漢委奴國王」印の二つだけになり、後者は江戸時代に現在の福岡県の志 [...]

-奴国王の思惑は?- 江戸時代より金印には贋物説があるのですが、その説の根拠の一つに奴国の中心地から遠く離れた志賀島から見つかった不自然さが挙げられています。確かに漢の皇帝より奴国王に送られた金印が、奴国の勢力範囲だったとはいえ、なぜ10㎞近くも離れた島から発見されたのか、誰も [...]

-大夫の思惑は?- 「金印はなぜ志賀島で発見された?」で金印が志賀島で発見された理由を「金印の刻印が奴国王にとって都合の良くないものだったため」と記述しましたが、結論が確定していない疑問には幾通りもの説があって良いと思いますので、もう一つの説を載せようと思います。(以下では内容 [...]

福岡市博物館には、「漢委奴国王」印と同じ蛇鈕(蛇を象った取っ手)を持つ金印「滇王之印(てんおうのいん)」の複製が展示されています。 この金印は1957年に中国雲南省石塞山第6号墓で発見された金印で、次のような説明がされています。 [福岡市博物館の説明文] 1957年に中国 [...]

『親魏倭王印はどこにある?』の記事で「倭国が受けた金印はこの『親魏倭王』印と後漢の時代に送られた『漢委奴國王』印の二つだけ」と記載しましたが、『明史』には室町時代の1403年にもう一つの金印が送られたことが記載されています。 「王の源道義の表、及び貢物を上(たてまつ [...]

【弥生・古墳時代】-中国文献に記される奴国と三国朝鮮へ- 西暦57年、中国後漢の皇帝より奴国王に金印が送られますが、これが文献に残る初めての福岡に関する出来事です。 それから約200年後に書かれた三国志の「倭人の条」には邪馬台国への道筋が記載されその途中の国として伊都国(いとこく [...]

【江戸時代】-「黒田騒動」と名著の刊行- 二代藩主の黒田忠之(ただゆき)は自分を藩主の座に就けた栗山大善と不仲となり関係が修復不可能となると、遂に栗山大善より幕府へ「謀反の意思あり」と訴えられます。幕閣は関ヶ原以来の徳川家と黒田家の関係を配慮し、栗山大善を南部藩預かり、忠之の寵 [...]

各地で藩校が開設された田沼意次の開放政策時代を経て松平定信は1787年より「寛政の改革」を行います。 質素倹約、文武奨励を柱とする政策は学派統一の方針にも向かい、儒学の講義を朱子学に絞り陽明学や古学などの儒学を禁じます。これを「寛政異学の禁」(1790年)と言います。これは元々幕 [...]

【西暦57年頃(弥生時代)】 倭国の最南端にあった国の王で、西暦57年に「大夫(だゆう)」という役職の使者を後漢に派遣します。 これに対し当時の皇帝であった光武帝は金印を送りますが、これが江戸時代に志賀島の田地より掘り出され、 現在は福岡市博物館に所蔵されている「漢委奴国王(か [...]

【西暦57年頃(弥生時代)】 西暦57年、奴国王の命により後漢に派遣され金印を持ち帰った人物です。中国・南北朝時代の432年頃に記された「後漢書」には「倭の奴国、貢物を奉って朝貢す。使者は大夫と自称す。」とのみ記載されています。大夫とは人名ではなく役職の事の様で、派遣された人物 [...]

【1743年~1814年】 大阪で儒学や医学を学び1785年に福岡藩西学問所・甘棠館(かんとうかん)の館長となります。 この頃に志賀島で発見された金印を漢の光武帝より奴国王へ送られた「漢委奴国王印」と鑑定します。 これが現在、福岡市博物館に所蔵される金印です。 甘棠館は後に廃校 [...]