| |

【水城東門跡】(太宰府市国分)

| |

| 水城大堤之碑 |

水城の東西端には門が設けられました。ここはその東門跡で、都から大宰府への玄関口でした。

大宰府に赴任する官人たちは、水城の門で出迎えを受け、また送り出されました。実際、寛弘2(1005)年に大宰大弐として赴任した藤原高遠は、水城で大宰府の印と鍵を受けとり、また、天平2(730)年に大宰帥大伴旅人が帰京した時は、水城で役人たちに見送られています。

東門は、藤原高遠の和歌に「岩垣の水城の関」と詠われていることから、門の両側には石垣が築かれていたと考えられます。その後、寿永2(1183)年までは、門が存在したようですが(『平家物語』巻第8)、元寇のことを記した『八幡愚童訓』には、礎石があるのみと記され、13世紀後半には、門は無くなっていたことがわかります。その後もここは交通の要衝であったことから、大きく改変され、江戸時代には街道脇に礎石が1個残るのみとなっていました。

平成26(2014)年に一部発掘調査を行いましたが、撹乱されており、門の遺構は残っていませんでした。しかし、門外の脇に造られたと推測されるL字形に曲がる溝が確認されたことや土塁との位置関係などから、門は礎石があるこの付近にあったと推測されます。

平成28年12月 太宰府市教育委員会

| | |

|

太宰府市教育委員会の案内板より

【筑前国分寺】(太宰府市国分寺)

| |

| 筑前国分寺の碑 |

【史跡 筑前国分寺】

現在になお法灯を伝える筑前国分寺は、天平十三年(741)聖武天皇の勅願により、

全国六十余国に造られた国分寺の一つである。

近年の発掘調査により、主要な建物の配置および規模もしだいに明らかになりつつある。

その伽藍配置は中央に金堂、北に講堂、東に塔を配し、中門から伸びる回廊は塔を囲み金堂に接続する。

また、寺域は溝に区画され、約192m四方と考えられる。現在の国分寺の金堂の跡に建てられたものであり、

本道の中には平安時代の作といわれ、重要文化財に指定されている丈六の伝薬師如来坐像を伝えている。

昭和五十四年三月 福岡県教育委員会

| | |

|

史跡 筑前国分寺 案内板より

国分寺は聖武天皇によって諸国に創建されましたが、 創建の時期から玄昉僧正が深く関わっていたのではないかといった説があるようです。

| |

| 国分寺 講堂跡 |

【講堂跡】

昭和五十二年度の発掘調査の結果から、建物遺構は二期にわけられる。

一期遺構

基壇上部が大きく削平され、しかも基壇の西側部分がカットされているため基壇規模を直接知り得ないが、

基壇南辺中央階段および北辺階段の中央を結んだ線を折り返すと約三十四米になり、また階段の幅及び基礎根石下に

配された環状配石から推定すると七間×四間の四面庇(ひさし)建物になる。

整備はこの一期遺構を平面復元いたものである。

礎石は大部分を紛失しているため一応三個だけ配した。

二期遺構

一期講堂基壇を南に一.八米ずらしている。

その地の平面規模等についてはわからない。

昭和五十五年一月 福岡県教育委員会

| | |

|

国分寺講堂跡 案内板より

【国分尼寺跡】(太宰府市国分寺)

| |

【国分尼寺跡】

天平13年(741)聖武天皇は鎮護国家、五穀豊穣を祈るため、諸国に国分寺、国分尼寺建立を命じた。

尼寺は正式名称を「法華滅罪之寺」といい、尼僧10人と規定された。

ここは筑前国の国分尼寺があった所と伝えられるが、今はわずかに田圃の中に礎石が一個残るのみである。

なお(筑前)国分寺跡は東300Mの所にある。

太宰府市

| | |

|

国分寺尼寺跡 案内板より

現在、礎石は他の場所に移動保管されているそうです。

【国分瓦窯跡】(太宰府市国分寺)

| |

| 国分瓦窯跡 |

【史跡 国分瓦窯跡】 大正十一年十月十二日指定

窯跡は、池の南斜面に三基以上があったことが知られる。大正十年に発掘調査され、八世紀、大宰府政庁・観世音寺・筑前国分寺などの瓦を焼いた窯であることがわかっている。

窯は、池の斜面を利用した無段登窯(むだんのぼりがま)である。内部の壁や天井は、日干煉瓦をアーチ状に積み、その表面をスサ入り粘土を塗って仕上げている。瓦窯なので、瓦が主であるが、他に須恵器片(すえきへん)も出土している。

ところで、現在窯跡は池の水から保護するため入口を埋めているので見ることはできない。

平成七年四月一日 太宰府市教育委員会

| | |

|

史跡 国分瓦窯跡 案内板より

【観世音寺】(太宰府市観世音寺)

| |

【観世音寺】

百済救援のため九州に下り、661年、朝倉橘広庭宮(福岡県朝倉郡)で亡くなった斉明天皇の菩提をとむらうため、天智天皇の発願によって建てられた寺。天平18年(746)完成、盛時、九州の寺院の中心であり、方三町の寺域に七堂伽藍がそびえ、府の大寺とよばれた。日本最古の国宝梵鐘は有名である。

太宰府市

| | |

|

「観世音寺」の案内板より

661年7月、女帝斉明天皇は百済救援のため滞在していた朝倉橘広庭宮で突然崩御します。中大兄皇子はこの母の供養ため大野山の麓に寺院創建の命を出しました。これが観世音寺です。

その2年後「白村江の戦い」に敗れ、防衛のため那の津の「官家」を内陸部に移すことになりますが、その移設の先がこの観世音寺に西側に隣接する土地でした。

これよりこの一帯は、「九州を管理する政治庁舎」と「大規模寺院」の建設が同時に進み、それに付随する民家や商家などが増え始め、大都市への基盤が出来上がっていったと思われます。

奈良時代には唐の高僧の鑑真が来日しこの観世音寺で初の授戒を行い、その地には十数年後「戒壇院」が建立されます。

現在の観世音寺には、鐘楼に国宝の「梵鐘」が下がり、多数の重要文化財指定の観音像、菩薩像、阿弥陀如来像など安置されています。

| |

| 観世音寺 鐘楼 |

【国宝「梵鐘」】

「この梵鐘は京都妙心寺の鐘と兄弟と云われその古さに於いても亦優秀さに於いても正に日本一と称せられ糟屋郡多々良で鋳造されたと伝えられています。

菅公の詩に

都府楼纔看瓦色 観音寺唯聴鐘聲

とあるのはこの鐘であります。」

| | |

|

観世音寺 国宝「梵鐘」の立札より

「菅公の詩」とは菅原道真の漢詩「不出門」の一部の句で、謹慎状態の謫居(たっきょ)で、今の境遇と心境を詠ったものです。

「都府楼の屋根がわずかに見え、観世音寺の鐘の響がただ聴こえる」

全文を知りたい方は「不出門」でネット検索してみてください。

わかり易く和訳してあるページが多数、見つかると思います。

藤原広嗣と玄昉

737年京都では天然痘が流行し、当時実力者だった藤原四兄弟(藤原不比等の息子たち)が次々と倒れます。

藤原氏の有力者不在で反藤原氏の橘諸兄(たちばなもろえ)が台頭し、唐への留学僧、僧正玄昉(げんぼう)を抜擢します。

当然として改革が断行されたと想像されます。

逆に藤原四兄弟のひとり藤原宇合(ふじわらうまかい)の長男、藤原広嗣(ふじわらひろつぐ)は738年に大宰少弐へ左遷されることになります。

大宰府に入った藤原広嗣は、現在の悪政を批判をした上、玄昉などの処分を要求する上表文を朝廷に送りますが、朝廷ではこれを却下し、逆に藤原広嗣に出頭を命じます。藤原広嗣はこの朝廷の対応に憤り740年に大宰府で乱を起こしますが、2ヶ月程で鎮められ唐津で斬られました。

しかし玄昉もその5年後、この観世音寺に左遷され翌年の746年に当地で死去しました。死に関する噂が色々と広まったようですが真相は不明のようです。現在、玄昉の墓は戒壇院の北側に置かれています。

|

【戒壇院】(太宰府市観世音寺)

| |

【戒壇院】

「戒壇院は『天下の三戒壇』の一つとして天平宝字5年(761)、筑紫観世音寺境内の西南角に設置された。唐僧鑑真は5度渡航

に失敗し、身は盲目となりながらわが国に戒律を伝え、天平勝宝6年(754)奈良東大寺に戒壇を設けた。

ここ西戒壇は、下野薬師寺の東戒壇と同年に創設され、九州の僧尼たちの登壇受戒の道場として継承されてきた。

江戸時代、寛文年間より黒田藩家鎌田昌勝、豪商浦了無等によって再興が続けられ、現在に伝わる開山鑑真和上像、本尊脇侍、

梵鐘なども新造された。元禄16年(1703)藩命によって博多禅宗四ヶ寺の管理となり、観世音寺をはなれ、現在は博多聖福寺

の末寺となっている。なお本尊廬舎那仏は平安時代の作で国の重要文化財に指定されている。」

’95 太宰府市

「戒壇院」案内板より

| | |

|

鑑真和上は日本僧の栄叡、普照の要請により743年より日本へ渡航を試みます。しかし弟子の反対や嵐により5度の失敗を繰り返し、753年ようやく渡日に成功します。1回目の渡航計画より11年の月日が流れていました。

九州に上陸した鑑真和上はまず大宰府の観世音寺に入り、初の授戒を行います。翌年には奈良東大寺に去りますが、18年後の761年、初の授戒を行った場所に戒壇院が建立されました。

戒壇院の門の傍らにある石柱(中央の写真)には、「不許葷酒肉入境内」と彫ってあります。

おそらく「境内に葷、酒、肉を入るを許さず」といった内容で当時の戒律の厳しさが偲ばれます。

|

【日吉神社】(太宰府市観世音寺)

| |

| 日吉神社 |

【日吉神社】

観世音寺の鎮守であり、地元ではヒヨシ神社と呼ばれる。

比叡山の日吉(ひえ)大社を分霊したもので、平安時代末には置かれていたらしい。

江戸時代の地誌によると”豊臣秀吉が九州下向の折、この日吉社に陣を張ったが、

時の観世音寺の別当は世情に疎く、秀吉の威光を憚ることなく車に乗ったまま面前に出て秀吉の怒りをかい、寺領を没収された”と伝えられる。

太宰府市

「日吉神社」の案内板より

| | |

|

案内板に記載されている「江戸時代の地誌」とは貝原益軒の「筑前国続風土記」のことで、この神社は「山王社」の名で紹介されています。

その中には「豊臣秀吉は島津を降伏させ筑前に戻ると、安楽寺(太宰府天満宮?)に詣でるが、

その時この神社に陣をとった。」といったことが書かれています。

ところで寺領を没収された観世音寺の別当は、秀吉の威風を知らなかった訳ではなく「軍は仏法を犯すべからず」といった意識が強かっただけなのかもしれません。

そして秀吉は九州を平定し天下統一を目前にしたこの頃より徐々に明朗快活な性格を霞ませながら権力の虜となってゆくことになるのです。

【学校院跡】(太宰府市観世音寺)

| |

| 学校院跡 |

【学校院跡】

学校院は、西国の役人を養成する機関である。大宰府政庁の東側にあるこの地区は、

小字名を「学業」ということから、学校院があったと考えられている。

学校院では、博士を教官として、中国の「五経」「三史」等の書物を教科書に、

政治・医術・算術・文章など、役人として必要なことを学んだ。

古代の教育システムでは、通常は国(ほぼ現在の県にあたる)ごとに国博士がおかれるが、

筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後の六国には博士はおかれず、学生は大宰府で修学した。

学生は、所定年内に必要な科目を修得した後に、試験に合格すれば役人として採用される。

天応元年(781)には約200人の学生が大宰府に集まったとの記録があり、

大宰府が学問の中心地としても機能していたことを知ることができる。

太宰府市

| | |

|

「学校院跡」の案内板より

「筑前国続風土記」では、「学業院(学校院)は吉備真備(きびまきび)が建てたと伝えられているが、おそらく真備が天平6年(734)、大宰大弐に任じられた時の事ではないか」と推測しています。

また神護景雲3年(769)には大宰府より「この地は人が多く天下の一大都市です。学生は多く、ある程度の学者もいます。

それなのに蔵書は『五経』のみしかありません。どうか歴代史書を給わえないでしょか」と稟議書が朝廷に提出されますが、時の女帝・称徳天皇はこれに応え『三史』『三國志』『晋書』各一部を大宰府につかわしたという事も記載されています。

そして最後に著者の貝原益軒は「戦乱で学業院は絶え、書物も消え失せ、今では農家の庭となってしまった。惜しんでもなお余りあり、誠に嘆かわしい事である。」と締め括っています。

ところで『五経』とは儒教の基本となる五つの書物で、『三史』は司馬遷の「史記」、班固の「漢書」、范曄の「後漢書」の事になります。

【都府楼跡-大宰府政庁跡-】(太宰府市観世音寺)

| |

【特別史跡 大宰府跡】

「古くから都府楼の名で知られてきたこの地域は、日本書紀によれば、天智天皇二年(663年)、

唐、新羅の連合軍と白村江において百済と共に戦って大敗した我が国が、大陸からの侵攻に備え博多の那の津

(当時は官家と呼ばれ、現在の大橋付近と想定されている所)にあった大宰の府

(九州一円の統治の拠点であると共に、外交交渉を掌る役所)を移したところである。

大宰府をこの地に置くと同時に、百済からの亡命者の指導により、北面の四王寺山に大野城、南面の基山に基肄城を、

平野部には水城を築いて大宰府を防衛した。

その後、大宰府は一時廃止されて筑紫鎮西府が設置されたが、すぐ復活し『此の府、人物殷繁にして天下の一都会なり』

と云われるほどの繁栄をみた。

十世紀中頃、藤原純友の乱の戦火で焼失する等幾多の変遷を重ねながら、十三世紀頃まで九州一円に対する権威を存続させていた。

大宰府は、平城京の都城制にならって南北二二条、東西二四坊の条坊制をしき、大宰府政庁は方四町、

観世音寺は方三町の規模があったと想定されている。

また、大宰府政庁の建物は正殿(柱間四間×七間)及び東西各二棟の脇殿、並びに中門(二間×三間)、南門(二間×五間)

それに正殿後方に北門(推定)、そしてこれらをかこむ回廊、築地で構成されていた。

なお、西側の丘には柱間三間×九間の規模をもった建物礎石があり、穀物、財物等を管理する蔵司のあったところとされている。

東側の月山と呼ばれる丘は、漏刻台(水時計)がおかれた場所と想定されている。」

昭和五一年三月三一日

福岡県教育委員会

「大宰府跡」の案内板より | | |

|

|

大宰府政庁の歴史

大宰府政庁は663年、那の津にあった官家をこの地に移したのが始まりです。

700年代の前半には大伴旅人、山上憶良などの万葉の歌人が赴任し、数多い歌が詠まれています。

738年には藤原広嗣が反藤原氏の橘諸兄によって大宰少弐に左遷され、2年後の740年に反乱を起こします。

乱は2ヶ月で鎮められましたが、大宰府は数年間廃止された状態になります。

901年には菅原道真が大宰権帥に左遷されますが、大宰府政庁に出仕することはなかったようです。

左遷というよりも、流されたといった表現の方が正しい状況だったと思われます。その40年後「藤原純友の乱」がおこり、博多より上陸した純友軍の攻撃によって大宰府は炎上します。

1158年平清盛が大宰大弐となり、日宋貿易に力を入れるため博多に人工港「袖の湊」を造っています。ただ、清盛自身が大宰府に赴任した形跡はないようです。

1190年代には武藤資頼が大宰少弐に任命されます。資頼は武家台頭の現れともいえる御家人初の大宰少弐職の就任となりました。資頼の子、資能はその職名を姓とし少弐を名乗ります。以後、少弐氏は北部九州の守護を務め戦国時代まで続いてゆくことになります。

| |

| 蔵司地区官衙跡 |

【蔵司地区官衙】

大宰府には実務を行う19の役所があったことが知られている。その多くは政庁の周辺に設けられていたと考えられる。

政庁西側に位置する丘陵は、現在、字名から「蔵司(くらつかさ)」と呼ばれている。

「蔵司」は、もともと西海道(九州)九国三島(後に二島)の綿・絹などの調庸物(税)を収納管理する役所である。

集められた調庸物は一旦ここに納められ、その後一部は都に進上された。

後方の丘陵上に礎石建物(倉庫)1棟が存在することは早くから知られていたが、1978年・1979年のこの丘陵の前面地域

が発掘調査され、二重の築地と、その内部に建物5棟が新たに見つかった。これらの築地と建物は、8世紀~11世紀前後

にわたって営まれており、「蔵司」を構成する建物の一部であることが明らかとなった。

「蔵司地区官衙」の案内板より

| | |

|

【榎社】(太宰府市朱雀)

| |

| 菅原道真公謫居跡 榎社 |

菅原道真公は、太宰府に左遷されてから逝去されるまでこの地で謫居された。

毎年九月、菅公の御神霊はここに神幸され、一夜過ごされて翌日天満宮本殿に還御される。

榎社は、菅公を日夜お世話された浄妙院を祀る社である。

太宰府市

| | |

|

「榎社」の案内板より

|

|

|

不出門 |

|

|

一從謫居就柴荊

萬死兢々跼蹐情

都府樓纔看瓦色

観音寺只聴鐘聲

中懐好逐孤雲去

外物相逢満月迎

此地雖身無検繋

何為寸歩出門行

|

|

命に従いこの謫居に移ってからは

ただ恐れ入り深く慎む心情で過ごす

都府楼の瓦が僅かに見え

観世音寺の鐘の音のみが響く

心のわだかまりは孤雲と共に遥か彼方へ去り

人と会う代わりに満月を迎える

この地では拘束される身ではないが

どうしてこの門より外へ出て行けようか

|

秋夜 |

|

|

床頭展轉夜深更

背壁微燈夢不成

早雁寒蛬聞一種

唯無童子讀書聲

|

|

床では寝返りを打つのみで夜は更けてゆく

微燈の灯る部屋、夢を見ることもできない

時期の早い雁と時期遅れの虫の鳴く声が聞こえるが

もう子供の書物を読む声を聞くことはない

|

菅原道真公は幼い男女二人の子供を連れ謫居に入りますが、そこでの生活は思った以上に厳しいものだったようで「慰少男女詩」という二人を慰める漢詩を詠んでいます。翌年には劣悪な環境の中で男児の隈麿が亡くなります。

上の「秋夜」という漢詩はその頃に詠まれたものと思われます。女児の紅姫の行方は伝わっていないようですが、流配された兄の元もしくは、縁者に引き取られたのではと想像されています。

道真公が千年以上に亘り長く広く信仰される理由は「都での華々しい経歴」でも「祟り伝説」のためでもなく、この謫居で書き残した詩文が後世の人々の心を強く深く打ったからではないかと個人的には思われます。

【太宰府天満宮】(太宰府市宰府)

901年、菅原道真は政敵の藤原時平などの勢力よって大宰府に流され、その二年後に謫居(たっきょ)で亡くなります。

遺骸は大宰府政庁東方の安楽寺に葬られ、919年その場所に社殿が建立されます。これが現在の太宰府天満宮となります。

ここに奉られる道真公は幼い頃から詩文の才に恵まれ、朝廷に上がってからもと次々と位を進めます。

この経歴より現在では学問の神として信仰を集め、受験の時期には沢山の祈願者が天満宮を参拝します。

本殿の正面脇には道真公を慕って京都より一夜にして飛来したといわれる「飛び梅」(写真正面の梅)があり、また境内には「七卿落ちの碑」、「麒麟像」などの歴史の足跡を今に伝える石碑や像、樹木が存在します。

【太宰府天満宮-参道~本殿-】(太宰府市宰府)

「梅ヶ枝餅」を造る店や茶店、お土産店の立ち並ぶ石畳の参道を進むと「一の鳥居」が見えてきます。

ここを右に行くと「光明禅寺」、真っ直ぐ鳥居をくぐると幕末の志士たちが集った「延寿王院」に突き当たります。

「一の鳥居」の写真は「延寿王院」の門前より参道の方角を撮影したものです。

次に「延寿王院」を左にまがって「天満宮最古の鳥居」をくぐると「太鼓橋」があります。結構、急勾配な橋です。

この橋をカップルで渡ると縁が切れるという噂があった様ですが、天満宮のホームページでは否定されているので「面白おかしく広がった噂」に間違いないでしょう。

私事ですが、この太鼓橋を渡る時いつも「また太宰府に来たな~」って、近くに住んでいながらにして、そんなん懐かしい様な気分なります。

太鼓橋を渡って右手前方にはイギリス商人グラバーが見とれた「麒麟像」が、右方向には「如水の井戸」と「曲水の宴」がとり行われる「曲水の庭」があります。「太鼓橋」を真っ直ぐ行くと、「楼門」を通って「飛梅」のある「本殿」に行き着きます。パッチ、パッチ、「合格しますように!」

天満宮楼門

|

|

|

|

■太宰府天満宮の催し■

|

|---|

| 【1月7日】 | 鬼すべ神事 |

|

| 【3月第1日曜日】 | 曲水の宴 |

|

| 【7月7日】 | 七夕の宴 |

|

| 【9月21日~25日】 | 神幸式大祭 |

|

|

正式な開催日は、天満宮のホームページでご確認ください。

|

【延寿王院】(太宰府市宰府)

参道を進み突き当たるとそこに延寿王院があります。ここには幕末の「七卿落ち」の内、五卿が長州より移り3年ほど滞在しました。

五卿滞在中には、土佐の中岡慎太郎、長州の高杉晋作、薩摩の西郷隆盛の他、維新の名だたる志士たちが訪れています。

月形洗蔵ら筑前勤皇党はこの延寿王院で、これらの志士たちに働きかけ「薩長同盟構想」を展開して行ったと思われます。

延寿王院の門に向って左手には「七卿落ち」の碑、右手には「飛梅伝説」の元となった道真公の歌碑が建てられています。現在の延寿王院は太宰府天満宮の社家、西高辻家の住居となっています。

| |

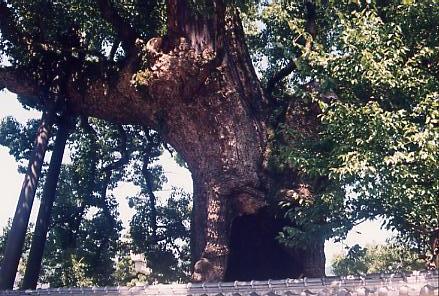

| 樟の巨樹 |

【樟の巨樹】

この樟は文化財天神の森五十二本のうちの老樹の一樹で、二,〇〇〇年以上

の樹齢を保つ巨樹であります。この樟は応永の古図(五〇〇年~六〇〇年前)

にも記された老木であります。

くすの木千年 さらに

今年の若草なり

荻原井泉水

太宰府ライオンズクラブ

「樟の巨樹」の立札より

| | |

|

この「樟の巨樹」は「一の鳥居」をくぐったすぐ右手にあります。

根元付近には洞穴ともいえる程の巨大な穴があり、樹齢を垣間見ることができます。

「延寿王院」を訪れた幕末の志士たちもこの「樟の巨樹」を一度は見上げたことでしょう。

【如水の井戸】(太宰府天満宮内)

| |

| 如水の井戸 |

如水の井戸

福岡藩主黒田長政の父孝高(如水法号)は、天満宮を深く崇敬して、此処に草庵を建て、二年間隠棲の際使用した井戸です。

| | |

|

太宰府天満宮「如水の井戸」の案内板より

【光明禅寺】(太宰府市宰府)

光明禅寺は1273年、鉄牛円心によって開山された臨済宗の禅寺です。枯山水の庭園があり秋になると美しい紅葉が広がり、多くの観光客の心を癒します。庭園にむした苔のため、別名「苔寺」とも呼ばれています。

鉄牛円心は円爾(えんに)の弟子で、ここ光明禅寺で円爾の言行を記す「聖一国師年譜」を編纂しました。

円爾は宋に渡った高僧で、帰国後、大宰府や博多に2年程滞在しました。この滞在中の1241年博多で疫病が流行し、円爾は疫病を鎮めるため町人の担ぐ施餓鬼棚に乗って、博多の町に祈祷水を撒いて廻りました。これが博多山笠の起源になったといわれています。

【原八坊跡】(太宰府市連歌屋)

| |

| 原八坊跡 |

【原八坊跡】

原八坊は、正式には原山無量寺という寺で、平安時代に天台宗の智証大師円珍と8人の弟子たちが

開いたと伝えられる。

原八坊跡は、足利尊氏が九州に落ちて来た時に、この一坊に入ったと伝えられ、また時宗の一遍上人も

12年間、ここで修行するなど、かっては大きな寺だったことが想像される。戦国時代末に消亡した。

’93 太宰府市

「原八坊跡」の案内板より

| | |

|

【浦ノ城跡】(太宰府市連歌屋)

| |

| 浦ノ城跡 |

【浦ノ城跡】

筑前国の守護、少弐氏の居城と伝えられる。城の構えの詳細はわからないが、昭和44年、

開発に伴う発掘調査で、御笠川と、コの字形の急峻な斜面をもつ丘陵とを巧みに利用して

造られていたことが判明した。

少弐氏の六代頼尚は足利尊氏を助けて、浦ノ城北側の原山の一坊に尊氏を迎えている。

太宰府市

「浦ノ城跡」の案内板より

| | |

|

現在「浦ノ城跡」は住宅地となっており、この案内板はその児童公園内に立っています。

足利尊氏が「九州落ち」で九州に上陸した直後、菊池武敏が少弐氏の「有智山城(うちやまじょう)」を攻め落します。

その数日後の「多々良浜の戦い」で足利尊氏、少弐頼尚の軍が菊池武敏軍を撃ち破り筑前より追うと、少弐頼尚は「浦ノ城」に隣接する原八坊の一坊に尊氏を迎えます。

この時点で尊氏を「浦ノ城」に迎えなかったのは、菊池軍の攻撃で「浦ノ城」も「有智山城」と共に焼失していたからだと思われます。

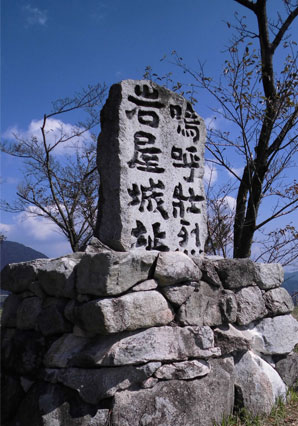

【岩屋城跡】(太宰府市観世音寺)

| |

| 岩屋城跡 |

【岩屋城跡(本丸跡)】

岩屋城は永禄2年(1559)宝満城の支城として豊後大友氏の武将高橋鑑種によって築かれた 同12年彼は

主家大友宗麟に叛き城を追われ 代わって吉弘鎮理(後の名将高橋紹運)が城主となった 紹運は天正14年

(1586)九州制圧を目指す島津5万の大軍を迎え撃ち 激戦十余日 秀吉の援軍到着を待たず玉砕し落城した。

太宰府市

「浦ノ城跡(本丸跡)」の案内板より

| | |

|

この城を築城した大友家の有力武将、高橋鑑種(あきたね)は、1567年に主君大友宗麟に反旗を翻します。

その理由はよくわかってはいませんが、宗麟が鑑種の兄、一万田親実の夫人を奪うために親実を殺害したからではないかとの説があります。

大友宗麟にはこのような話が他にもあり、また配下の武将の反乱も1556年小原鑑元、1565年立花鑑載と起こっています。

結局、高橋鑑種の抵抗は失敗し追われますが、これら部下たちの反乱は「下剋上の世」だけでは済まされない事情がありそうです。

そんな中、この君主を最後まで支えた中心的家臣が立花道雪と高橋紹運でした。

| |

| 高橋紹運墓入口の案内石 |

【高橋紹運公並びに勇士の墓】

戦国の武将高橋紹運は23歳で岩屋城主となり名将の誉れ高かった。天正14年(1586)北上した島津5万の軍と戦い

城兵763名と共に玉砕した 時に39歳であった 紹運以下勇士たちここ二の丸趾に眠る

辞世歌 流れての末の世遠く埋もれぬ

名をや岩屋の苔の下水

太宰府市

「高橋紹運公並びに勇士の墓」の案内板より

| | |

|

右上写真の入口案内石より、少し下ったところに、高橋紹運公と将兵たちの墓があります。

【月形洗蔵幽閉の地】(筑紫野市)

| |

| 月形洗蔵幽閉の地の碑 |

【月形洗蔵幽閉の地の碑】

月形洗蔵は禄高百石の福岡藩士で天下にその名を知られて平野国臣らと共に明治維新の勤皇の志士である。

祖父質は儒学者として名をなし、父深蔵は辺防之策を著して海防の急であることを説いた憂国の士である。

このような家系に文政十一年(一八二八)五月五日に生まれた洗蔵は実名詳(つばら)と云い幼くして学問を好み

のち優れた兵学者となったが、尊王の志篤く万延元年五月藩主黒田長溥の参勤交代に際し、

王政復古をめざしての藩政の改革こそが急務で参勤の時に非ずとの建白書を提出した。

このため藩政を妨げた罪により捕らえられ家禄は多く没収されて、中老立花吉右衛門、

同家臣松尾富三郎預けとなり立花の知行所御笠郡古賀村○(不明)伯五三郎宅に牢居の身となった。

獄中では終日端座して書を読み、或は近在の子弟に学問を教えることを常とし、

元治元年五月罪を赦されると家禄も複した。

同年秋、幕府の長州征伐が起こり、長州藩士高杉晋作が福岡に難をさけた時には同志と謀りこれを平尾山荘に匿った。

十二月には藩命により長州へ渡り、征長軍解兵の重大条件である五卿遷座の件で大宰府説をもって五卿の同意を得、

その実現に全力を尽くし、併せて筑前藩が推進中の征長軍解兵、薩長二藩の融和に協力した。

然るに、藩内佐幕派の台頭により六月身柄を一族中預けとなって九月には桝木屋の極に下り、

終に十月二十三日同志と共に斬首にあいこの世を去った。

明治丗一年七月特旨を以て正四位を贈叙される。

法号顕忠院心誉帰道居士 墓は少林寺(福岡市)にある。

昭和六十二年八月吉日建之

| 元福岡大学教授 | 井上 忠 撰 |

| 発起人 | 松尾 勝則 |

| 仝 | 三沢 鷹次郎 |

筑紫野市立

歴史民族資料館長 | 武藤 久雄 書 |

| | |

|

月形洗蔵は尊王の志士としては平野国臣に劣らない思想家だったようです。

しかし、この碑にも書かれているように幽閉の期間が4年と長く、活動家として行動できたのは、あまりにも短い元治元年5月~慶応元年6月の約1年間でした。

【柴田城址】(筑紫野市)

| |

| 柴田城址 |

鎌倉時代末期~南北朝時代

応安5年(1372年)菊池武光らの砦か?

菊池武光 元応元年(1319年)?~応安6年(1373年12月29日)高良山攻防戦の最中死去

戦国時代(1467年~1584年)末期の1578は、筑紫広門氏の端城で、その家臣、村山近江守の子 弾正の城であった。

ボランティアグループ 天山ふれあい会 | | |

|

柴田城址の案内板より

【針摺石】(筑紫野市)

| |

| 針磨石 |

針摺石

この針摺石には次のような伝説があり、地名の由来になっています。

その昔、太宰権帥として左遷されていた菅公(菅原道真)が、天拝山頂で身の潔白を訴えらりた帰り、この地をお通りになりました。

そして、老人が斧を石に当てて一心に摺っているところを目にされました「何にするのだ」と問うと、老人は「針にするのです」と答えたそうです。その言葉に菅公はつよく心をうたれ何事も不断の努力がなければ成就しないものだと、再び天拝山に引き返し、天に向かって訴えを続けられたと伝えられています。

「筑前国続風土記」(一七〇三年)によるとこの石は、もとは山のふもとにありましたが、近年、この場所に移されたとあります。

筑紫野市

| | |

|

針摺石の案内板より

【般若寺跡の石造七重塔】(太宰府市)

| |

| 石造七重塔 |

般若寺跡の石造七重塔

般若寺は大化五年(六四九)筑紫大宰帥に任ぜられた蘇我日向が孝徳天皇の病気平癒のために建立したと伝えられるが、出土する瓦からは八世紀の奈良朝の建立であるといわれている。何れの時代に亡びたかは不明であるがこの地が般若寺跡と伝えられ、塔の心礎と国の重要文化財、石造七重塔が残っている。

この七重塔は鎌倉時代の作で、石材は御影石、重厚な稜線をもつて囲まれ屋蓋の曲線美は華麗な容姿を示している。塔の四面にある各一文字は四方仏をあらわす梵字で、その書風は力強く刻まれ、鎌倉時代の優秀な遺物であるといわれている。

| | |

|

般若寺跡の石造七重塔の案内板より

|

|