| |

【福岡城跡】(城内・舞鶴公園)

| |

【三の丸(松ノ木坂)】

福岡城は初代福岡藩主・黒田長政が、慶長6年(1601年)から7年がかりで築城しました。

ほぼ現在の舞鶴公園にあたる内郭は天守台、本丸、二の丸、三の丸の4層に分かれ、

潮見櫓、多聞櫓、花見櫓をはじめとする47もの櫓がありました。

城内の建物や石垣は、火災による焼失や自然災害による崩壊などによってしぱしぱ修復が行われたほか、

江戸期を通じて若干の改変がありましたが、築城当初の縄張りに大きな変化はなかったようで、

内郭部分で41万㎡(福岡ドーム6個分)の広さを誇った雄大さを今も感じることができます。

城下の武家屋敷までを含めると246万㎡(福岡ドーム35個分)もの広さを持つ、日本有数の広大な城です。

現在地は三の丸の「松ノ木坂御門跡」へ続く入口にあたリ、ここから二の丸、本丸、天守台へと城内を登っていくルートのひとつでした。

ここ三の丸には、藩主を支える家老たちの屋敷群がありました。 | | |

|

「福岡城物語」案内板より

以前から「福岡城には天守閣がなかった」と言われていたようですが、最近では「築城当時には存在したものも黒田長政が幕府への配慮から取り壊したのでは」といった話も出ているようです。

また短い期間ですが藩祖・黒田如水は福岡城の基礎ができると太宰府の草庵よりこの城の三の丸・御鷹屋敷に移り余生を過ごしました。

| |

| 天守台 |

【福岡城天守台】

歴代の福岡藩主も眺めたであろう天守台跡からは、福岡市内360度全方向のパノラマを楽しめます。

江戸時代なら福岡城下を一望できたことでしょう。そして、もしも天守閣が存在していたとしたら、

そこからはよりー層爽快な眺めが得られたはず。

この天守閣の有無については議論されていますが、仮に存在したとすると、

天守台の礎石や石垣の規模から5層の大天守閣が建っていたと推定され、

東側に中天守、小天守が立ち並ぶ52万石の大藩にふさわしい偉容を誇ったに違いありません。

| | |

|

「福岡城物語」案内板より

| |

| 鉄御門跡 |

【本 丸】

本丸は、藩主が政務を行うとともに、住居としても使われた「本丸御殿」があり、天守台へと続く福岡城の中心部です。

天守台への入口となる「鉄御門跡」が残っていますが、要衝の門にふさわしく、敵の侵入を防ぐため幅が狭くなっています。

高く積まれた石垣の上に櫓や塀が張り巡らされ、上から攻撃できるようになっていました。この鉄御門跡の先には埋門跡があり、

やはり狭い門となっています。

定説では福岡城には天守閣がもともと建設されなかったとされていますが、

近年では天守閣の存在をうかがわせる文章が発見され、

「はじめは天守閣が建設されたが、後年取り壊されたのではないか」という説も説得力を増しており、

「幻の福岡城天守閣」をめぐる議論が続けられています。 | | |

|

「福岡城物語」案内板より

| |

| 祈念櫓 |

【本丸(表御門跡・祈念櫓)】

二の丸から表御門跡を抜けると、いよいよ福岡城の中枢である本丸となります。

表御門は大正7年(1918年)に、黒田家の菩提寺である崇福寺(博多区千代)に移築され、

現在まで同寺の山門として使用されています。

また、本丸の東北方向(鬼門)の角には、祈念櫓があります。

これは鬼門封じの祈念をするために建立されたもので、棟札によると万延元年(1860年)3月に起工、同年10月に竣工したものです。

この櫓は、大正7年(1918年)に、陸軍省から払下げられ、北九州市八幡東区の大正寺境内に移築、観音堂として使用されました。

そして昭和58年(1983年)、同寺より福岡城の旧位置に戻された経緯があります。

大正初期の撮影と推定される写真の祈念櫓をみると、下見板張り、白漆喰の壁、軒先を方杖と軒桁で支える二層の櫓となっており、

復元された現在の祈念櫓とは著しく外観が異なっており、別の櫓かと思われるほどですが、

福岡城から大正寺に移築された際に大幅な改変を受けたと考えられています。1、2階の窓格子は白漆喰塗り仕上げで当時の様子をとどめています。

福岡城の特徴として、47ともいわれる多数の櫓があったことが挙げられますが、現存しているのは本櫓のほか、

国指定史跡の多聞櫓や解体保存中の潮見櫓など数えるほどとなっています。 | | |

|

「福岡城物語」案内板より

| |

| 名島門 |

福岡市指定文化財(建造物) 名島門

昭和53年3月30日指定

この門は、天正15年(1587)小早川隆景が多々良川口の名島の陵端に築いた名島城の脇門で、慶長年間(1596~1614)黒田長政が居城を名島城から福岡城に移すとき、黒田24騎の一人である林掃部にさげ渡され、邸宅の門として使用されていたもので、「名島ひけ」と呼ばれた名島城の数少ない遺構の一つです。明治の中ごろ、長崎に移築されそうになったのを、当時の代議士平岡浩太郎氏によって買い戻され、天神の自宅門として使用されていましたが、戦後富士ビルの建設に伴い、平岡浩氏(浩大郎氏の孫)によって現在地に移されたものです。

昭和63年2月 福岡市教育委員会

| | |

|

案内板より

| |

| 旧母里太兵衛邸長屋門 |

福岡県指定文化財 旧母里太兵衛邸長屋門

筑前今悸の「酒は飲め飲め」で知られる母里太兵衛(母里但馬守友信)は、黒田二十四騎の一人で、福島正則から名槍日本号を飲み取った豪傑として知られている。

黒田長政が筑前入国後、六つの支城の一つ大隈城主となったが、慶長二十年(1615)六月六日病没した。

現在の天神二丁目の野村証券株式会社の地は、母里太兵衛の当時の屋敷で、この長屋門はそこに構えられていた。

武家屋敷長屋門として代表的なこの江戸時代の優れた建造物を末永く保存していくため、昭和三十一年に県の文化財に指定され、同四十年にこの地に移築されたもので、今もなお往時の姿を伝えている。

昭和五十三年三月 福岡市教育委員会

| | |

|

案内板より

| |

| 御鷹屋敷 |

【黒田如水隠居地(三ノ丸御鷹屋敷)跡】

黒田官兵衛孝高(如水)[1546~1604]は、戦国時代の武将で、筑前黒田藩の藩祖とされる。はじめ赤松氏の一族で当時姫路の小寺氏に仕えたが、のちに羽柴秀吉に従い、竹中半兵衛とともに秀吉の軍師として重きをなし、中国、四国及び九州の平定の後はその軍功により豊前国六郡を封ぜられ、同地に中津城を築いた。

長子長政に家督を譲った後には剃髪して隠居し、如水円清と号した。如水の隠居後、関ヶ原の役の功により、長政が筑前国十五郡(福岡県)を与えられ筑前黒田藩の初代藩主となって福岡城を築いた後は、如水もその晩年を福岡城で過ごした。

福岡黒田家に仕え、儒者・博物学者として著名な貝原益軒の書「筑前国続風土記」の中に、「城内のいぬゐ(北西)に小高き山あり。

是又本丸より高かりしかぱ、山をならしてひきゝ(低い)岡とし、如水公の兎裘の宅地(隠居地)とせらる。」という記述のある「三ノ丸御鷹屋敷」は現在のここ「ボタン・シャクヤク園」にあった。

福岡教育委員会

| | |

|

案内板より

【鴻臚館跡】(城内)

| |

【鴻臚館跡】

鴻臚館はわが国の古代の外交施設で、平安京(京都)、難波(大阪)、筑紫(福岡)の3ヵ所に置かれて

いましたが、現在その場所が確かめられ、遺跡として残っているのはここ筑紫の鴻臚館だけです。

1987年(昭和62年)末に平和台野球場外野席で発見されました。筑紫の鴻臚館は、飛鳥時代から平安時

代までの約400年もの長い間、わが国の外交の最前線として、また、文化・文物の流入の門戸として

重要な役割を果たしてきました。

筑紫の鴻臚館は、奈良時代以前には筑紫館(「つくしのむろつみ」、または「つくしのたち」)と呼ばれていましたが、

中国の外交制度にならって、平安時代の初めに中国風の鴻臚館と改められました。

筑紫館の造営は「遠の朝廷」と呼ばれた大宰府の整備とともに行われました。筑紫館が初めて記録

に現れるのは688年(持統2年)です。万葉集には、736年(天平8年)新羅への使節一行が筑紫館で詠っ

た16首が残っています。名をあらためた筑紫の鴻臚館は838年(承和5年)の記録に初めて現れ、1091年

(寛治5年)の記事を最後として歴史の上から姿を消します。

鴻臚館はその当初、外国からの使節のもてなしや遣新羅使、遣唐使たちの宿泊する公的な施設とし

て利用されていましたが、平安時代になると、しだいにその性格が変わり、民間の交易の場となりま

す。鴻臚館跡から出土した大量の国際色豊な遺物は、9世紀から10世紀にかけて最も盛んになった貿

易のようすを物語っています。

1996年3月 福岡教育委員会

| | |

|

案内板より

【母里太兵衛像】(光雲神社内)

| |

| 光雲神社 母里太兵衛像 |

【母里但馬守太兵衛友信像】

黒田二十五騎の一人で智勇兼備の武将で、主君長政公の命を受けて、福島正則公に使いした時

禁酒の太兵衛が、なみなみと注がれた大盃の酒を、自若として飲み干し、

太閤秀吉より拝領の福島家、家宝「名槍日本号」を持ち帰った話は有名であります。

母里家二十一代嘉道氏外有志が、主君長政公の有名な水牛の兜と当神社の社頭を固める守護像として

奉納されたものであります。

母里太兵衛居宅の門は福岡城跡に復元され、また墓所は県下嘉麻市大隈の麟翁寺にあります。

光雲神社

| | |

|

光雲神社の掲示板より

光雲神社(てるもじんじゃ)は1909年、西公園に建てられた神社です。

神社名はここに祀られる黒田如水公と黒田長政公の法名から一字ずつ取られたものです。

余談になりますが、参拝させていただいた時、拝殿でお賽銭を入れるとどこからか鶴の鳴き声がして少々驚かされた事がありました。おそらく福岡城の別名「舞鶴城」に因んでのことと思われます。

【平野国臣像】(西公園内)

| |

| 平野國臣銅像 |

【平野二郎國臣の銅像】

(1828年~1864年)

(幕末期に討幕・国家統一を主唱)

現在の今川一丁目生まれ。26歳の時、江戸湾奥まで侵入した重装備の黒船8隻を目の当たりにして、

当時の日本にこれを阻止する力は無いと直感し、さらに、長崎(後の海軍伝習所)において世界情勢を学びました。

以来、国のあり方について異を唱え「国家統一」を訴えました。

「雄藩が大挙して江戸に集合、諸侯が揃って迫れば、戦わずして幕府を解体させ得る。」

という壮大な目標を揚げましたが、頼みとする薩長両藩が相争う「禁門の変」において、

あまりにも早すぎた「国家統一」論は断たれました。享年37。

我胸の燃ゆる思いに くらふれは 烟はうすし櫻島山

中央区役所 企画課 | | |

|

中央区歴史と文化の説明板より

この福岡市中央区西公園にある「平野二郎國臣の銅像」は2代目になります。

初代は「大正4年に建立、昭和18年に戦時供出された旧像」として「中央区歴史と文化の説明板」の中に当時の写真が載せられています。

【加藤司書 歌碑】(西公園内)

| |

【加藤司書 歌碑】

(1828年~1865年)

福岡藩の家老職で勤王派。ロシア船が開国を求め長崎に来航した時には、500余人の藩兵を指揮し艦隊を穏便に退去させました。

また、長州征伐の際には藩主の命を受け、内乱を防ぐために西郷隆盛と共に征討の中止に尽力し、国内の混乱を収めました。

その後、薩長連合の実現を目指し奔走しますが、藩論が一変したことにより筑前勤王党が弾圧(乙丑の獄)され、博多区冷泉町にあった天福寺で切腹を命じられました。享年36。

歌碑には、「皇御国(すめらみくに)の武士はいかなる事をか勤むべき 只身にもてる赤心を君と親とに盡すまで」と刻まれています。

中央区役所 企画課 | | |

|

中央区歴史と文化の説明板より

ここには以前、加藤司書の銅像がありましたが、残念なことに現在は台座のみが残されています。

「昭和4年、西公園に建てられた司書公の銅像(戦時中に供出され、現在銅像はありません)」

として「中央区歴史と文化の説明板」の中に当時の写真が載せられています。

【平尾山荘】(平尾山荘公園)

| |

| 野村望東尼像 |

【野村望東尼】

歌人野村望東尼(俗名モト)が、夫と一緒に世間から離れ、ひっそりと暮らした山荘。

安政6年(1859年)、54歳のときに夫を亡くしたモトは尼となり、この頃から大政奉還や討幕運動に沸く幕末の状況に心を痛めつつ、天皇への忠義を誓う「勤皇の志」を燃やすようになります。当時、山荘には高杉晋作、平野國臣ら藩内外の志士がひそかに集まるようになり、望東尼は彼らを必死にかくまい、励ましたといいます。

| | |

|

「平尾山荘」の案内板より

野村望東尼が勤皇の志士たちとつながりを持ったのは同じ歌人であった平野國臣を通してだと思われます。

1858年の「安政の大獄」で幕府から追われる月照を匿いますがこれは平野國臣を介してのものと思われ、その後、國臣は薩摩まで月照の警護を勤めます。

この辺りから、この山荘は勤皇の志士たちが集う策動の地になっていったと思われます。

そして、1964年の長州征討で恭順を示した長州藩では保守派が台頭し、討幕派の高杉晋作は福岡へ逃れこの山荘に匿われます。

これは福岡藩脱藩の志士・中村円太や早川養敬、月形洗蔵等の筑前勤皇党が手配したものといわれています。

そして1865年に望東尼が乙丑の獄(いっちゅうのごく)で流配された後の山荘は一時廃屋となり草木に埋もれますが、明治の末に再整備されたとのことです。

現在この地は「山荘公園」、公園前の通りは「山荘通り」と呼ばれ、長く歴史に伝えられていくことでしょう。

【西学問所(甘棠館)跡】(唐人町)

| |

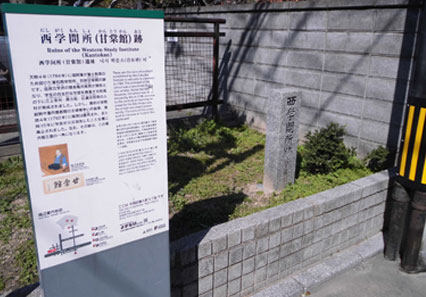

| 西学問所(甘棠館)跡の碑 |

【西学問所(甘棠館)跡】

天明4年(1784年)に福岡藩が藩士教育のため設けた藩校西学問所、別称甘棠館の跡です。徂徠古学派の儒者亀井南冥が館長となり、学生の自主的な学習を尊重する校風の下に江上苓州・原古処・広瀬淡窓等の人材が育成されました。しかし、幕府の学問統制や藩内儒者間の主導権争いの結果、寛政4年(1792年)に南冥は罷免され、また同10年に学舎が火災消失したことを機に廃止されました。なお、その跡は、この案内板正面の一角になります。

福岡市 | | |

|

【東学問所(修猷館)跡】(赤坂)

| |

| 東学問所跡の碑 |

【東学問所跡】

福岡藩が天明4年(1784)藩の子弟教育のため

設けた二つの藩校東学問所(修猷館)及び西学問所(甘棠館)

のうちのひとつである東学問所(修猷館)の跡である。

ここでは、貝原益軒の流れを汲む竹田定良が館主として迎えられ、

多くの人達を教育した。

寛政10年(1798)西学問所が火災にあって廃校になり、

その子弟をも収容し、唯一の藩校として武芸なども教えた。

| | |

|

【貝原益軒 屋敷跡】(中央区荒戸)

| |

| 貝原益軒屋敷跡の碑 |

【貝原益軒 屋敷跡】

貝原益軒は、藩医貝原寛斎の五男として城内で生まれ、幼い時から神童といわれ、19歳で福岡藩2代藩主黒田忠之の納戸役として出仕しました。その後、27歳の頃に3代藩主黒田光之に、その才能を見い出され、当地の屋敷と知行(報酬)200石を賜りました。その後、益軒は学者としての業績を残し、「筑前国続風土記」、「養生訓」、「大和本草書」等、60部207冊を著わし東洋のアリストテレスとも言われています。

益軒と東軒夫人の夫婦の墓は、銅像とともに金龍寺(今川二丁目)にあります。

中央区役所 企画課 | | |

|

|

|